#開業直後の悩み #レセプトの悩み #機器選定ポイント #業務効率化

目次

レセプト返戻とは?

レセプト返戻とは、診療報酬明細書(レセプト)の記載内容に不備や誤りがあった場合に、支払機関から医療機関に対してレセプトが差し戻されることです。

レセプトの審査は、まず支払機関(国民健康保険や社会保険)が行い、その後保険者による二次審査が実施されます。二段階審査のため、レセプトを提出してから手元に返戻通知が届くまで1~2か月程度のタイムラグが生じることが一般的です。

経営面と実務面の両方に大きな影響を与えるため、正しい対策と防止への取り組みが必要です。それぞれの内容を解説します。

経営面への影響

レセプト返戻は医療機関の収入サイクルを大幅に遅らせます。通常であれば診療を行った翌月には診療報酬として収入が確定しますが、返戻が発生すると収入の確定が少なくとも1か月遅れることになります。

たとえば、4月に行った診療の報酬は5月に請求し6月に入金されるはずが、返戻により7月以降にずれ込んでしまいます。収入の遅れは医療機関のキャッシュフローを圧迫し、とくに開業間もないクリニックでは資金繰りが困難になる可能性があります。

また、返戻件数が多いと月次の収支計算が複雑になり、正確な経営分析が難しくなる問題も生じることを念頭に置いておきましょう。

実務面への影響

実務面では、返戻対応に要する人的コストが大きな負担となります。返戻されたレセプトの内容確認や修正作業、再提出手続きには時間と労力が必要です。

本来であれば、ほかの業務に充てられるはずの貴重なリソースを取られてしまうのは、運営に支障をきたします。もし担当者が返戻の対応に不慣れな場合、人数と時間がかさんでしまうかもしれません。

自院の診療内容の特徴や査定への対応について、個人に依存しない体制構築が実務面への影響を最小限におさえます。

レセプトが返戻される理由

レセプトが返戻される理由は大きく「診察内容に関するもの」と「事務上に関するもの」の2つに分けられます。診察内容に関する返戻は、医学的な判断や診療行為の適切性に問題があると整理されたケースです。一方、事務内容に関する返戻は、計算ミスや記載ミスなどの事務処理上の内容が該当します。

それぞれの具体的な内容は、以下のとおりです(A~Kの記号は保険者側でのルールに基づく記号)。

【診療内容に関するもの】

A) 療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応とならないもの

B) 療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上過剰・重複となるもの

C) 療養担当規則等に照らし、A・B以外で医学的に保険診療上適当でないもの

D) 告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの

【事務上に関するもの】

F) 固定点数が誤っているもの

G) 請求点数の集計が誤っているもの

H) 縦計計算が誤っているもの

K) その他

参考:社会保険診療報酬支払基金「増減点連絡書・各種通知書の見方」

(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/mikata/seikyushiharai_04.files/seikyushiharai_04_01.pdf)

なお、社会保険診療報酬支払基金(社保)からは「増減点連絡書」と「返戻内訳書」、国民健康保険団体連合会(国保)からは「増減点返戻通知書」の名称で返戻が通知されます。

書類名や表記に多少の違いはありますが、どちらも返戻されたレセプトの内容を確認し、指摘された問題点を修正して再提出することが必要です。

返戻されたレセプトの対応方法

返戻されたレセプトは通知書類の記載内容を確認し、指摘された問題点を修正して「再請求」するまでが一連です。

まず、返戻通知書に記載されている返戻理由を確認し、レセプトで指摘箇所を特定します。事務的な計算ミスであれば正しい点数に修正し、診療内容に関する問題であれば医師と相談して適切な診療行為や診断名の変更など、診療報酬として正しい形に修正する必要があります。

修正が完了したら、レセプトコンピューターで修正内容を反映させ、速やかに再提出します。

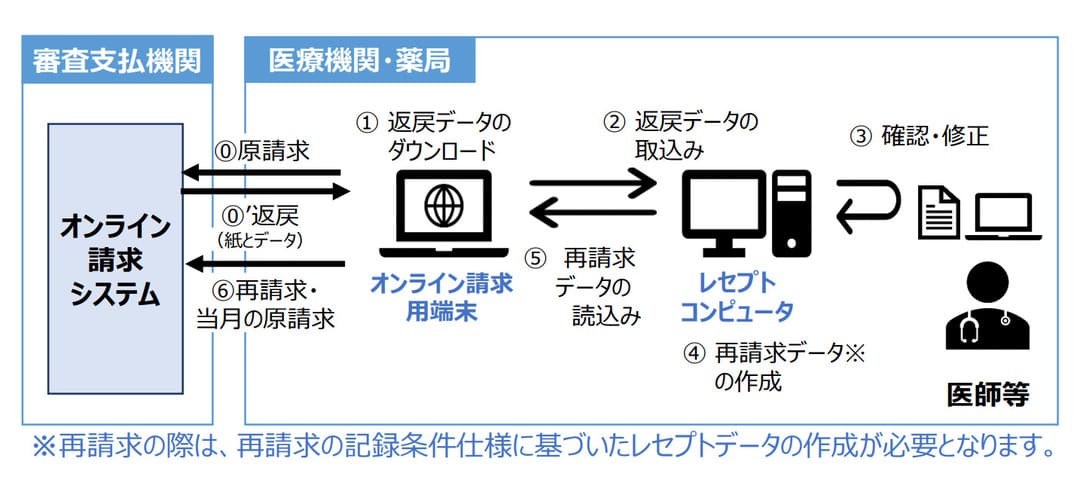

対応の具体的な流れは下図のとおりです。

出典:厚生労働省「オンラインによる返戻再請求の実施についてのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001031864.pdf)より抜粋して記載

また、返戻再請求に関する詳しい内容は以下の記事でも解説しているため、あわせてご参照ください。

参考記事:レセプト返戻再請求とは?令和5年4月から原則オンライン化、経過措置についても解説

返戻と査定の違い

返戻と査定の違いは、修正と再請求の可否です。返戻は修正内容の再請求が可能ですが、査定は基本的に修正や再請求はできません。

査定とは、支払機関がレセプトの請求内容を審査した結果、不適切と判断された診療行為や薬剤などの点数を減額または削除することです。査定されると請求した診療報酬から該当分が差し引かれるため、収入がそのまま減少してしまいます。

たとえば、10万円(10,000点)で請求したレセプトに1万円(1,000点)の査定がなされた場合、実際の収入は9万円(9,000点)になる計算です。なお、査定内容に納得いかない場合は「再審査請求」が可能です。詳しい手順は社会保険診療報酬支払基金の手引きにまとまっているため参考になさってください。

参考:社会保険診療報酬支払基金「再審査等請求の手引き」

(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/seikyushiharai_07.files/saishinsatebiki_1.pdf)

一方の返戻は、修正後の再請求により本来の診療報酬を受け取れる可能性があるため、査定よりも収入への影響は少ないといえます。

どちらも経営に悪影響を与えるため、正確なレセプト作成と事前チェック体制の構築により、査定と返戻の両方を最小限におさえる取り組みが重要です。

返戻されないためにできる対策

レセプト返戻を防ぐためには、事務的な内容と診療内容の両面から対策を講じる必要があります。

事務的な対策では基本的な患者情報の確認と算定内容のチェックが中心、診療内容の対策では病名と診療行為の整合性およびカルテ記載の正確性が求められます。それぞれの具体策について解説します。

事務的内容に関する対策

事務的内容に関する返戻を防ぐためには、患者さんの基本情報と算定内容が正しいかのチェックが基本です。具体例をまとめたため、自院での体制構築の参考になさってください。

【基本情報のチェック項目例】

- 保険証番号が正しいか

- 公費番号が正しいか

- 患者氏名・生年月日は正しいか

※マイナ保険証に対応している医療機関では自動的に正しい情報が取得できますが、従来の保険証を使用する患者さんが混在している場合は見落としやすい点に注意が必要です。

【算定内容のチェック項目例】

- 診療報酬の算定要件どおりに算定できているか

- カルテ記載が算定要件を満たしているか

※レセプトコンピューターやレセプト点検システムである程度のスクリーニングは可能ですが、100%過信するのは禁物です。

診療内容に関する対策

診療内容に関する返戻を防ぐためには、病名と診療内容の整合性確保、情報源となるカルテ記載の正確性がポイントです。具体例を挙げたため、参考になさってください。

【病名と診療内容のチェック項目例】

- 主病名と実施した処置が連動しているか

- 処方薬と登録病名が連動しているか

【カルテ記載とレセプトの整合性チェック項目例】

- カルテに記載されている診療内容が正しくレセプトに反映されているか

- レセプトの算定内容の根拠が漏れなくカルテに記載されているか

チェック作業に際し、レセプトコンピューターやレセプト点検システムで診療時や点検時にアラートが表示される場合もありますが、完璧ではありません。とくに自院の定型的な診療パターンに該当しない患者さんの場合、システム設定から漏れて見落としにつながる可能性があります。

提出前に医師とレセプト担当者がコミュニケーションを取り、双方でチェックできる体制を作ることで、診療内容に関する返戻防止につながります。

返戻への対策を含めたレセプト請求のガイドブックを用意しています。無料でダウンロードできるため、手元資料としてご活用ください。

ダウンロードはこちらから:レセプト請求ガイド 返戻・査定を減らすためのレセプト請求の攻略

返戻防止にはレセプトコンピューターも重要

レセプト返戻を防ぐためには、人の目や知識だけでなくレセプトコンピューターの活用が欠かせなくなっています。算定ルールの診療報酬は2年ごとに改定され、点数が追加されたり要件が変更されたりします。よって、すべての内容を人が網羅するのは現実的ではありません。

システムを使いこなすことで結果として、レセプトに関する業務効率が向上し、返戻対応にかかる時間とコストを削減できます。

ウィーメックス製品は、50年以上のレセプトコンピューター開発実績をもとにした、レセプト機能の強みが特徴です。使いやすい画面構成に加えて、独自のAI算定機能でレセプト返戻防止をサポートします。

具体的な製品については以下のページにまとまっているため、情報収集の1つとしてご覧ください。

クリニック向けソリューション一覧

また、レセプトに関する専門知識をもつ即戦力の医療事務スタッフをお探しの医療機関には、人材派遣サービスもご用意しております。あわせてご覧ください。

※対応地区:東京都、神奈川県、愛知県、岐阜県(一部)、三重県(一部)

医療事務スタッフをお探しの医療機関ページ

まとめ

レセプト返戻は医療機関の経営面と実務面に大きな影響を与えます。査定とは異なり修正後の再請求が可能ながら、収入は遅延してしまうため予防する体制が重要です。一朝一夕で進むものではないものの、知識の共有や対応方法の整理などすぐにできる対策のほか、システムを導入する方法もあります。

まずは、現在どのような返戻内容が多いのかを分析し、上位の返戻理由への対策から始めてみてはいかがでしょうか。