目次

医療機関が策定すべきBCPとは

医療機関におけるBCP(事業継続計画)の策定を検討する前に、まずはBCPの基本的な考え方と医療分野における特性を理解しておく必要があります。ここでは、一般的なBCPの定義と医療機関特有のBCPについて解説します。

BCPの基本

BCPとは、平常時の組織内の対応能力では応急対応できない事態を想定して、事業の継続や復旧を目指すための対応策です。

具体的には、大規模災害や感染症の流行、システム障害などの緊急事態が発生した際に、限られた経営資源(人員、物資、資金)をもっとも重要な業務に優先的に配分し、事業の継続や早期復旧を図るための計画を指します。

医療の観点でのBCP

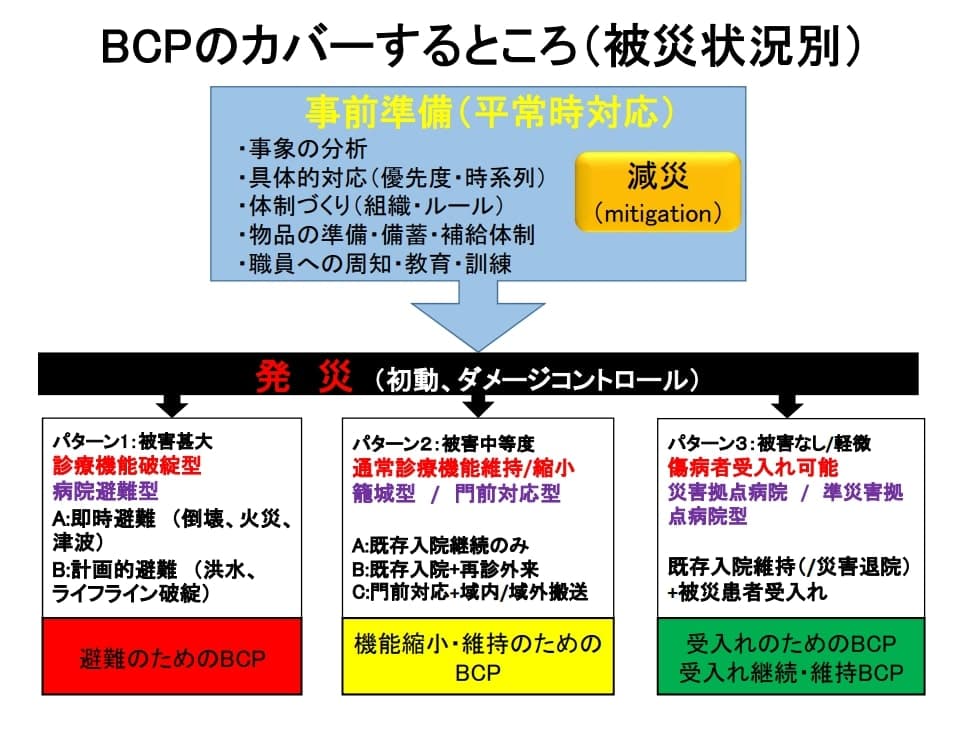

医療におけるBCPとは、診療を継続するために平常時の応急対応では対応しきれない事態における計画です。自院での決めごとであるマニュアルや、当事者の具体的行動を明記した アクションカードでは対応しきれない事象への備えといえます。

医療機関においては地域医療を支える使命があるため、どのような状況下でも医療提供を継続できる体制整備が必要です。

たとえば、大規模災害時に医療スタッフが出勤できない状況や、ライフラインが長期間停止する事態、多数の傷病者が同時に発生する状況などが想定されます。

平常時の備え・発災時の対応・被災後の復帰までBCPは多岐にわたります。

出典:厚生労働省「医療機関のBCPの考え方と課題」(https://www.mhlw.go.jp/content/001336248.pdf)

大きな方針を起点にスタッフが一体となって動ける実践的な計画を立てましょう。

BCPは義務化されているのか

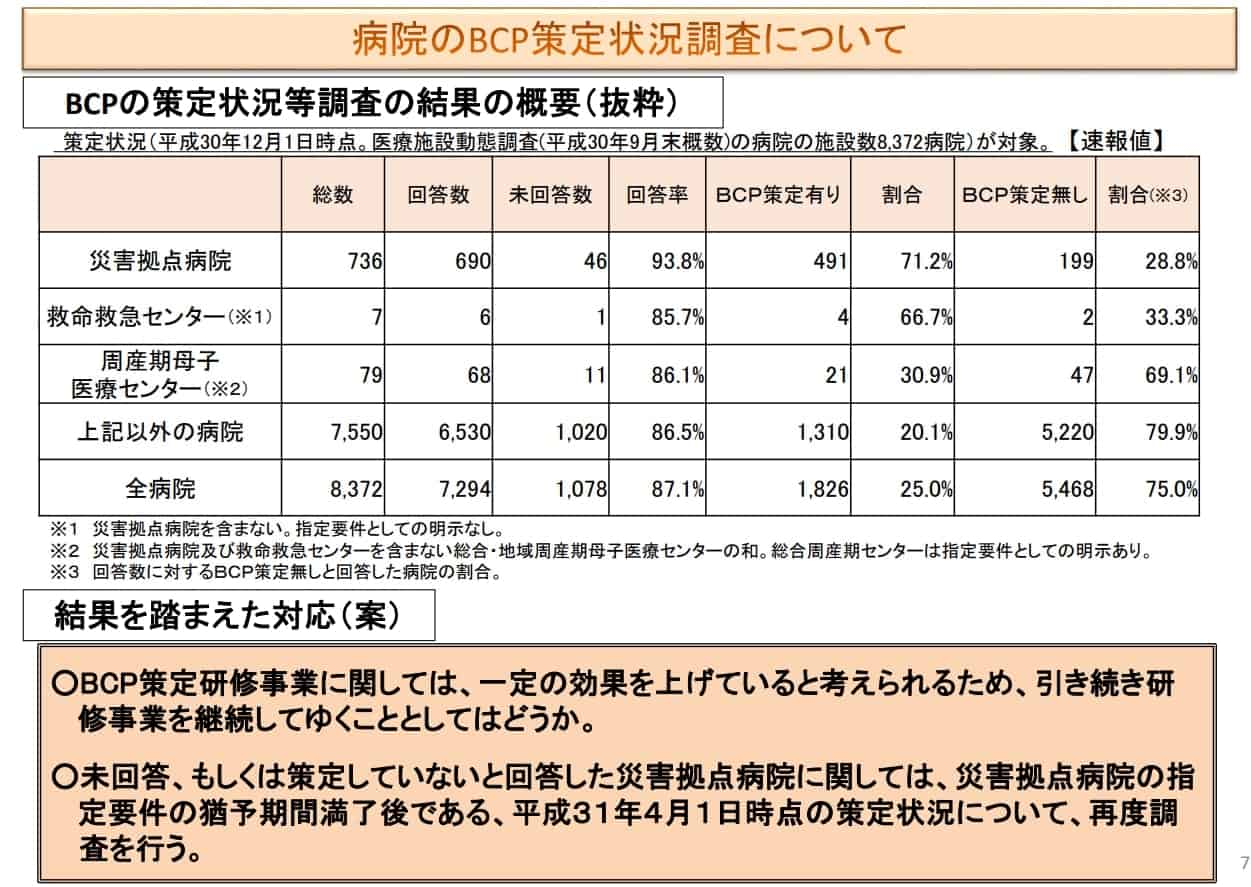

2025年10月時点で、BCPの策定が義務化されているのは災害拠点病院のみです。災害拠点病院は災害時に多数の傷病者を受け入れる中心的な役割を担うため、厚生労働省の指定要件としてBCPの策定が求められています。

一方で、その他の医療機関に法的な義務はありません。しかし、南海トラフ巨大地震への備えや近年頻発している線状降水帯による豪雨被害、ランサムウェアによるサイバー攻撃など、緊急時への備えはどの医療機関にも必要な時代になっています。

参考として、2018年の厚生労働省による病院を対象とした調査では、災害拠点病院や救命救急センター以外の病院におけるBCP策定割合は約2割程度に留まっています。

出典:厚生労働省「病院の業務継続計画(BCP)の策定状況についてP7」(https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000511797.pdf)

義務化されていない医療機関であっても、不測の事態に対応できるBCPの策定が急がれる状況といえるでしょう。

BCPマニュアル策定の4ポイント

BCPマニュアルの策定は、段階的に進めることで漏れなく着実に作成できます。ここでは、策定のプロセスを4つのステップに分けて解説します。

なお、厚生労働省が公開している「BCP作成のチェックリスト」は、必要な項目の確認に有効です。

出典:厚生労働省「災害拠点病院以外の医療機関におけるBCPチェックリスト」(https://www.mhlw.go.jp/content/000955050.pdf)

また、クリニックにおけるBCP対策については、弊社でも録画セミナーを用意しているため、ぜひご活用ください。

セミナー視聴はこちらから:クリニックのための電子カルテBCP対策~災害・サイバー攻撃に備える~

具体的なポイントの内容について、以下より解説します。

ポイント1.現状を確認し体制を構築する

BCP策定の第一歩は、自院の現状把握です。まず、BCP策定を推進する責任者やメンバーを任命し、自院の中での役割分担を明確にします。

次に、自院が地域医療においてどのような社会的役割を担っているのかを確認します。たとえば、災害時に傷病者を受け入れられるのか、受け入れ準備にどの程度の時間が必要なのかなどです。

そのためには、以下のような内容を洗い出します。

- 自家発電設備の有無や可能稼働時間

- 医薬品や医療資材の備蓄状況

- 電子カルテなどの基幹システムのバックアップ体制など

自院の強みと弱みを把握することで、実効性の高い自院ならではのBCPに関する情報がまとまります。

ポイント2.リスクを分析し事前対策を検討する

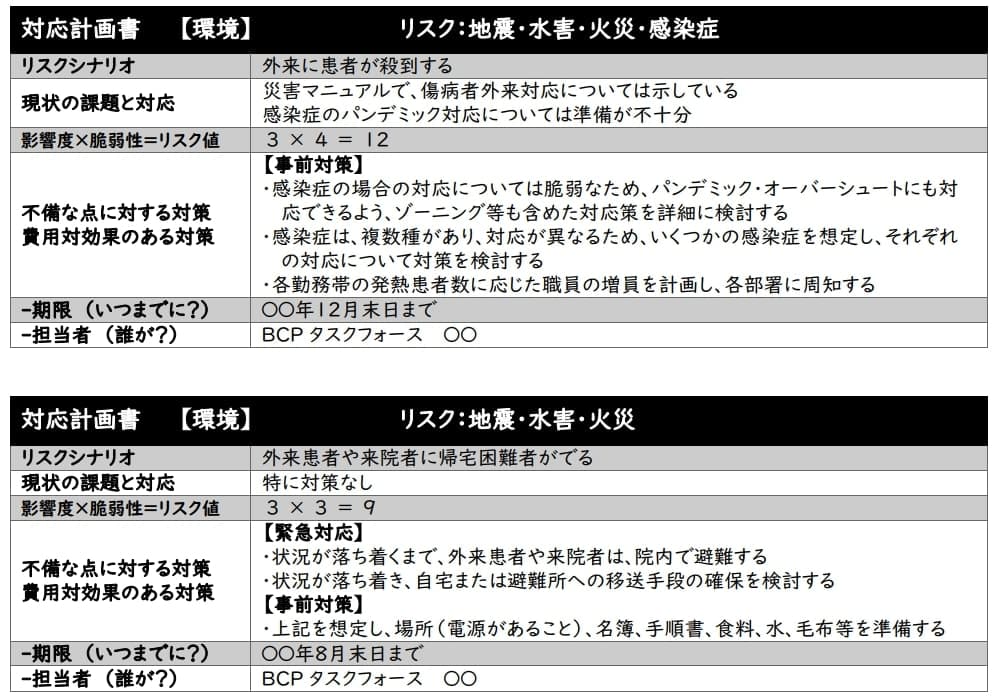

現状把握の次は、自院が直面する可能性のあるリスクを分析し、事業への影響度を評価します。

具体的には、自然災害・技術的リスク・人為的リスクなど、想定される緊急事態を洗い出します。

例として、厚生労働省がまとめたリスク対応計画表の以下に示します。

出典:厚生労働省「BCP策定の手引き在宅医療を提供する入院医療機関編」(https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/001118134.pdf)

それぞれのリスクが発生した場合に、どの診療機能がどの程度の期間停止するのか、患者さんや地域医療にどのような影響を与えるのかを評価するまでがセットです。

分析結果をもとに、優先的に継続すべき診療や業務を特定し、必要な戦略や行動計画、事前対策などを検討します。

たとえば、電子カルテが使用できなくなった場合の紙カルテへの切り替え手順や、スタッフが出勤できない場合の人員配置の優先順位などを具体的に決めておきます。

ポイント3.戦略や計画を文書化する

整理した内容は文書にまとめ、誰でも・いつでも確認できるようにしましょう。文書化する際は、緊急時に誰でも理解しやすいよう、具体的かつ簡潔な表現を心がけます。

具体例として、厚生労働省のサマリーを以下に示します。

出典:厚生労働省「BCP策定の手引き在宅医療を提供する入院医療機関編」(https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/001118134.pdf)

誰が・いつ・何を・どのように行動すべきかがまとまっていると、作成後の更新も容易になるでしょう。

文書化したBCPは複数の場所に保管したり、電子データとしてクラウド上に保存したりするなど、閲覧しやすい環境を整えます。

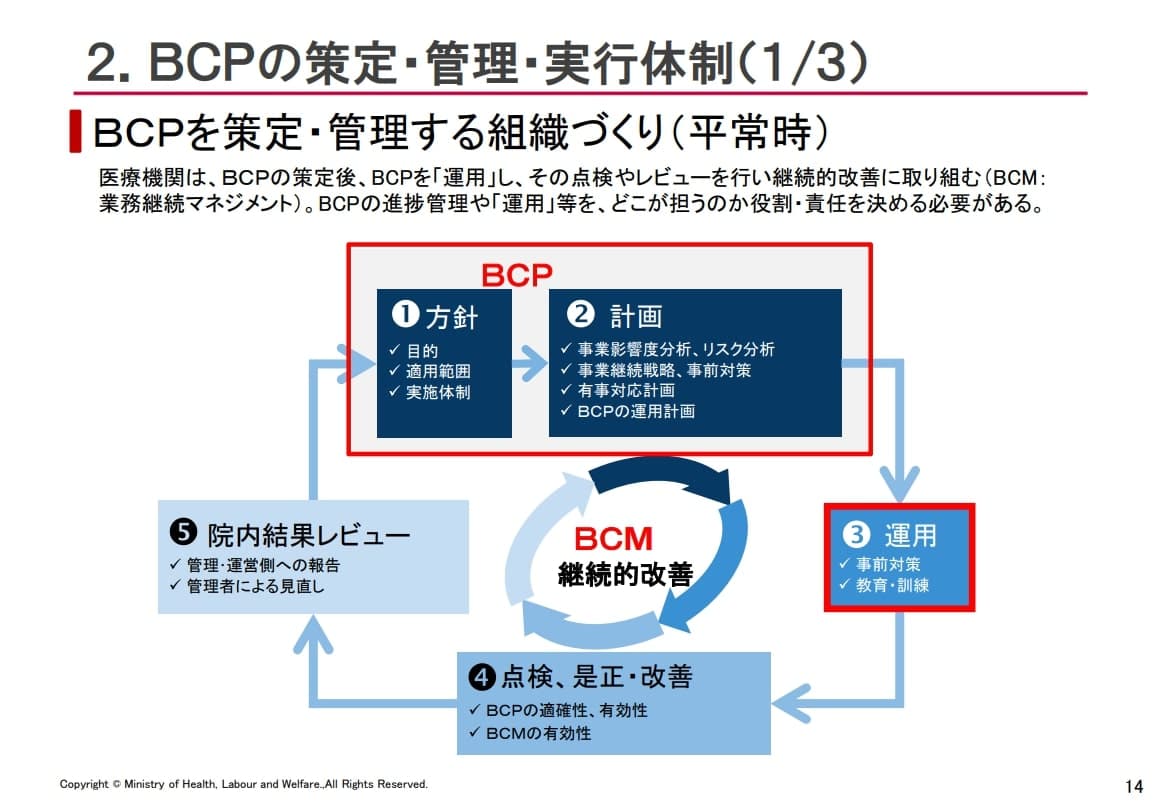

継続的に改善する

BCPは一度策定して終わりではなく、継続的に改善していくサイクルが基本です。定期的に教育や訓練を実施し、スタッフ全員がBCPの内容を緊急時に行動へ移せる状態を維持できるようにします。

出典:厚生労働省「【策定編】業務継続計画(BCP)策定手順と見直しのポイント」(https://www.mhlw.go.jp/content/001336250.pdf)

訓練を通じて明らかになった課題は整理し、事前対策の見直しや追加でバージョンアップします。とくに、診療への影響が大きいカルテを含めたシステム対応は、定期的に見直しておきたい内容です。

具体的には、紙カルテの切り替えマニュアル整備のほか、自院のサーバーが使えなくなった場合でも外部サーバーに自動的に切り替わるハイブリッド型電子カルテや、クラウド型電子カルテの導入は、リスク分散の一手といえます。

災害時でもインターネット環境があれば診療情報にアクセスできるため、診療の継続性を高められます。

災害に強い基幹システムの紹介

災害が発生した場合、電子カルテをはじめとする基幹システムが使えなくなる可能性をゼロにすることはできません。しかし、災害に強いシステムを選択すると、診療におけるリスクの軽減につながります。

実際に、河川に近く浸水リスクがある地域の医療機関では、データを院内サーバーに保管するオンプレミス型からクラウド型へ切り替えた事例もあります。自院の立地条件や想定されるリスクに応じたシステム選定は、BCPの観点でも重要性を増しているといえるでしょう。

以下の資料では、実際にシステムを切り替えた医療機関の事例や、災害対策を考慮した電子カルテの選び方について、詳しく紹介しています。開業医の本音がまとめられているため、参考になさってください。

資料の無料ダウンロードはこちらから:導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

まとめ

医療機関におけるBCPは、診療を継続するために平常時の応急対応では対応しきれない事態に備えるための計画です。

現在、BCP策定が義務化されているのは災害拠点病院のみですが、自然災害やサイバー攻撃などのリスクが高まる中、すべての医療機関で対策が必要な時代となっています。

地域医療を守る責任を果たすため、まずは自院の現状把握と推進体制の構築から始めてみてはいかがでしょうか。

ウィーメックスでは、医療政策ニュースや経営アイデア、医療テックなど豊富なコンテンツを揃えております。会員限定のサービスも用意しているため、ぜひご活用ください。

会員登録はこちらから(いつでも退会可能):会員登録