目次

医療DX推進体制整備加算とは

医療DX推進体制整備加算とは、医療機関が医療DXを推進するための体制を整備した場合の評価として算定できる診療報酬です。

具体的には、患者さんがマイナンバーカードを保険証として利用できるようにしたり、診療情報を患者さん自身や医療機関同士でオンラインから閲覧・共有できるようにしたりする取り組みを評価するものです。

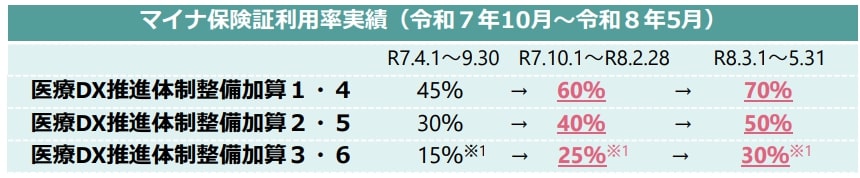

以下のように、2024年の創設以来数回の見直しが入っており、今後もマイナ保険証の利用率実績に基づく段階的な変更が予定されています。

【マイナ保険証利用率実績の評価時期】

- 2024年10月~2025年3月

- 2025年4月~9月

- 2025年10月~2026年2月

- 2026年3月~5月

高い点数を取るためには、利用率を高めていくいっそうの努力が必要です

【2025年10月以降】医療DX推進体制整備加算の算定要件

2025年10月以降、算定要件のハードルは高くなりました。さらに、2026年に向けてハードルは高くなります。具体的には下表のとおり、マイナ保険証利用率実績が段階的に上がっていきます。

なお、小児科特例についても以下のように引き上げられました。

小児科外来診療料を算定している医療機関であって、令和6年1月1日から同年12月31日までの延べ外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とし、令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とし、令和8年3月1日から同年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。

出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年10月以降)」

(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf)

算定要件を満たしたうえでの2025年10月時点の点数は、以下のとおりです。

“医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 医療DX推進体制整備加算1:12点

ロ 医療DX推進体制整備加算2:11点

ハ 医療DX推進体制整備加算3:10点

ニ 医療DX推進体制整備加算4:10点

ホ 医療DX推進体制整備加算5:9点

ヘ 医療DX推進体制整備加算6:8点“

出典:厚生労働省「中央社会保険医療協議会総会(第603回)総8-3答申について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf)

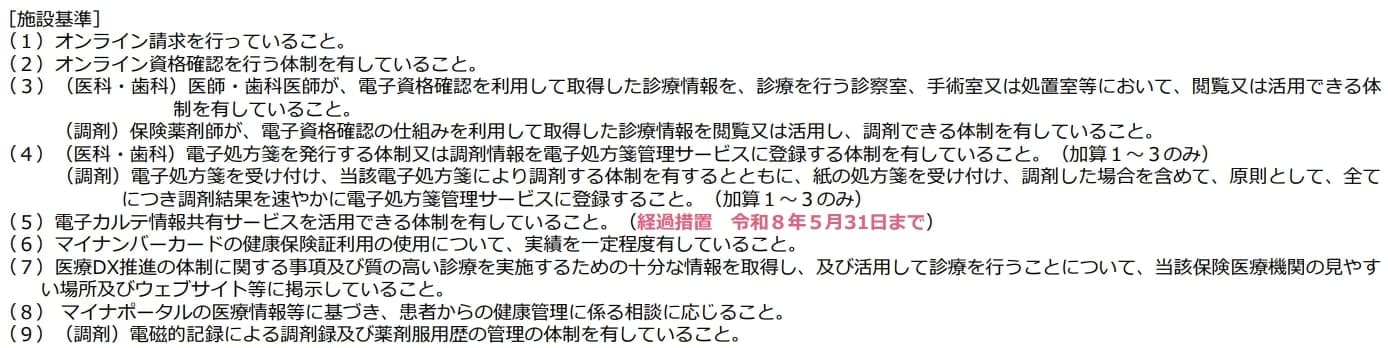

【2025年10月以降】医療DX推進体制整備加算の施設基準

施設基準の部分では、従来の内容から「電子カルテ情報共有サービスの体制」に関する経過措置期間が令和8年5月31日まで延長されました。

「医療法等の一部を改正する法律案」の成立・施行に左右されるため、引き続き動向を確認していく必要があるといえるでしょう。

2025年10月以降の施設基準は以下のとおりです

出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年10月以降)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf)

【2025年10月以降】マイナ保険証と電子カルテ情報共有サービスへの対応がポイント

今後、医療DX推進体制整備加算を継続して算定していくためには、以下2点がポイントです。

- マイナ保険証の利用率を上げること

- 電子カルテ情報共有サービスに対応すること

マイナ保険証は従来のマイナンバーカードに加え、2025年9月からスマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。患者さんの利便性向上とあわせるように、医療機関側の利用実績は段階的に引き上げられていきます。高い点数を算定するためにはカードリーダーやシステム改修など、早めの対応が必要です。

一方の電子カルテ情報共有サービスは、患者さんの診療情報を医療機関同士で安全に共有したり、本人が閲覧できたりするシステムです。2025年1月からモデル事業が始まっており、今後本格的に運用されると予想されます。

医療機関としては双方の準備を早めに着手することで、患者サービスの向上と診療報酬の適切な算定が実現できるでしょう。

本加算を算定するための4ステップ

医療DX推進体制整備加算を算定するためには、4つのステップが必要です。どれか1つでも抜けてしまうと高い点数が算定できないため、以下より詳細をご確認ください。

ステップ1.電子処方箋への対応

電子処方箋は、従来の紙の処方箋を電子化し、医療機関から院外の保険薬局へ処方情報を送信するシステムです。電子処方箋に対応することで、高い点数が設定されている加算1~3を算定できます(未対応の場合は加算4~6が算定対象)。

導入にあたっては、電子カルテシステムの改修やスタッフへの操作研修など、計画的な進行が欠かせません。電子処方箋の詳細な導入手順については、「電子処方箋導入マニュアル」を用意しているため、以下より無料でダウンロードください

ダウンロードはこちらから:【クリニック向け】電子処方箋導入マニュアル

ステップ2.マイナ保険証の推進

マイナ保険証の利用率によって加算点数が決まります。利用率が高いほど上位の加算を算定できるため、掲示や声掛けなど患者さんへの働きかけが重要です。

環境としてはカードリーダーの設置が必要となり、2025年9月からはスマートフォンをマイナ保険証として登録する方法も始まりました。

なお、カードリーダー導入に際しては、補助金制度が設けられています。導入費用の負担軽減や手続きの詳細については、医療機関等向け総合ポータルサイトで確認できます。

参考:医療機関等向け総合ポータルサイト「顔認証付きカードリーダーの増設支援について」

(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011632)

ステップ3.電子カルテ情報共有サービスへの対応

電子カルテ情報共有サービスは、患者さんの診療情報を医療機関間で安全に共有できるシステムです。導入に向けた準備として、システム事業者を含めた対応スケジュールを立て進める必要があります。

経過措置期間が2025年9月末から2026年5月31日まで延長されたため、これから準備を進めても十分間に合うでしょう。なお、期限が迫るとシステム事業者の工数が埋まる可能性があるため、動き出しは早ければ早いほど良いといえます。

電子カルテ情報共有サービスに関してより詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考になさってください。

参考記事:【2025年度版】電子カルテ情報共有サービスの流れやメリットを解説

ステップ4.届出様式の提出

医療DX推進体制整備加算を算定するためには「基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)」と「医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式1の6)」の提出が必要です。

書類は、医療機関が施設基準を満たしていることを証明するものであり、地方厚生局等への届出が求められます。

届出様式は各地方厚生局のホームページからダウンロード可能です。記入例や提出方法については、関東甲信越厚生局の基本診療料に関するページなどを参考になさってください。

参考:厚生労働省関東甲信越厚生局「基本診療料の届出一覧(令和6年度診療報酬改定)」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r06.html)

医療DX推進体制整備加算についてよくある質問

医療DX推進体制整備加算に関する質問と回答をまとめました。適切な算定や準備の参考になさってください。

加算4~6から1~3へ変更する場合の届出直しは必要ですか?

はい、届出直しが必要です。

電子処方箋への対応が完了し上位の加算区分1~3へ変更する場合は、新たに届出書類を提出しましょう。

再診でも算定できますか?

いいえ、再診では算定できません。

医療DX推進体制整備加算は、初診料に対する加算として設定されています。また、月1回の算定上限も、あわせて確認しておくと査定防止につながります。

開院した初月から算定できますか?

いいえ、開院した初月からは算定できません。

その理由は、マイナ保険証の利用率は保険者に提出したレセプトの実績が元となっているためです。支払基金は、レセプト件数をベースにマイナ保険証の利用率を算出し、各医療機関に通知しています。よって、開院時点ではレセプト実績がないため、利用率の算出ができません。

なお、開院準備の段階で体制整備を完了させておくことで、通知到着後からスムーズに算定できます。

【まとめ】加速する医療DXへの対応は計画的に

医療DX推進体制整備加算は、医療DXの推進状況を評価する加算の1つです。マイナ保険証の普及と電子カルテ情報共有サービスへの対応が求められており、これまで以上に包括的な医療DXへの取り組みが必要となります。

現在算定できている医療機関はマイナ保険証の利用推進、これから算定する医療機関は施設基準を満たす環境整備から着手してみてはいかがでしょうか。

環境整備には、医療DXに対応し診療報酬改定もスムーズに乗り越えられる以下の製品が有効です。ぜひこの機会にご検討ください

クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ

著者情報

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

- クリニック・

病院 - 薬局

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える

-

医療政策(医科) 医師 事務長

地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?

-

医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者

オンライン資格確認の行方