特定保健指導の実施率向上に効く!対象者判定から実施まで効率化のポイント

「特定保健指導の実施率が思うように上がらない」 「制度が複雑で、対象者の判断方法が難しい」 「従業員がなかなか受診したがらない」 こうした課題は、本来保険者(健康保険組合など) が中心となって対応します。しかし、企業の人事部門にとっても、特定保健指導は無関係ではありません。従業員が受診しやすい環境を整えることは、保険者との協働を進めるうえで重要であり、自社の「健康経営®」を推進する取り組みにもつながります。 本記事では、特定保健指導の制度の基本や、企業人事が果たすべき役割・支援内容、そして受診率向上に寄与する具体的なポイントを解説します。特定保健指導への理解を深め、自社の健康経営に活かしていきましょう。

※本内容は公開日時点の情報です

目次

特定健康診査(特定健診)と特定保健指導とは

特定保健指導を正しく理解するには、まず特定健康診査(特定健診)との関係を押さえておく必要があります。両者には明確な違いがあり、その特徴は以下の表にまとめられます。

| 比較項目 | 特定健康診査(特定健診) | 特定保健指導 |

|---|---|---|

| 役割 | メタボリックシンドロームに着目した健康診断 | 健診結果を基にした生活習慣改善プログラム |

| 目的 | 生活習慣病の早期発見と対策 | 特定健診の結果に基づく生活習慣の改善サポート |

| 対象者 | 40歳~75歳未満の従業員 | 特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された従業員 |

| 内容 | 身体計測、血圧測定、問診などの検査・測定 | 保健師や管理栄養士による面談・生活改善の支援 |

特定保健指導は、特定健診の結果、生活習慣病発症のリスクが高いと判断された従業員が対象となります。生活習慣の改善によって予防効果が期待できる場合に、保健師や管理栄養士などの専門スタッフがサポートを行います。

特定保健指導の実施者

特定健診と特定保健指導はいずれも、従業員が加入している健康保険組合などの保険者が実施します。保険者の役割は、加入者の疾病予防と健康づくりの推進にあります。一方で、企業には労働安全衛生法に基づき、特定保健指導を実施する努力義務が課されています。そのため、特定保健指導の実施率を高めるには、企業と保険者が連携して取り組むことが重要です。

特定保健指導の対象者と基準

特定保健指導の対象となるのは、40歳から75歳未満で、特定健診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された従業員です。ただし、特定保健指導は生活習慣病の予防を目的としているため、すでに糖尿病や高血圧などで治療を受けている方は対象外となります。

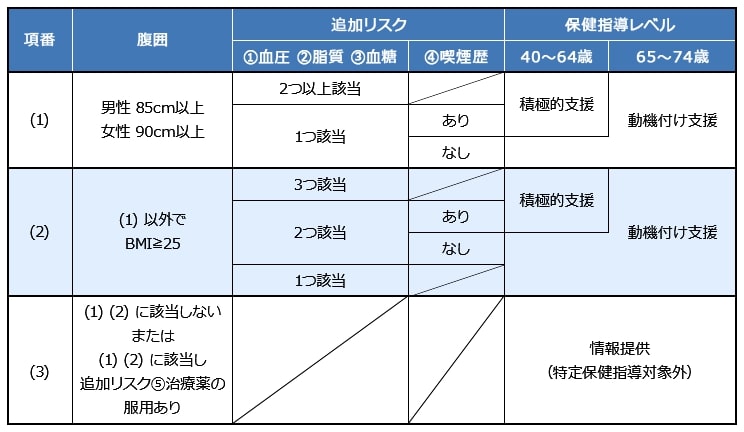

特定保健指導には、比較的リスクが低い従業員を対象とする「動機付け支援」と、よりリスクが高い従業員を対象とする「積極的支援」があります。どちらの支援を受けるかは、腹囲やBMIによって判定される肥満リスクの分類に加え、血糖・脂質・血圧といった追加リスクの有無や年齢によって決まります。具体的な基準は次の表のとおりです。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.kokuho.or.jp/summary/special_health_check-up.html)

メタボリックシンドロームの判定基準との違い

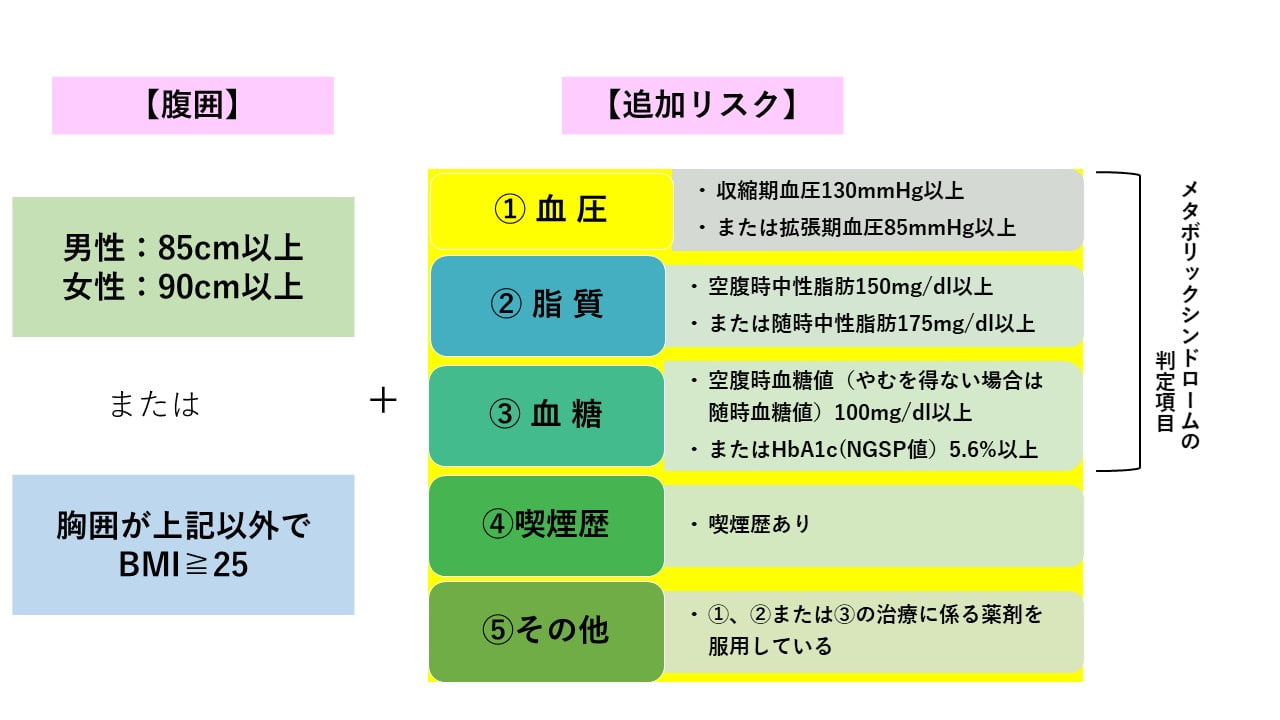

特定保健指導の対象基準と混同しやすいのが、メタボリックシンドローム(メタボ)の判定基準です。メタボとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧・高血糖・脂質異常といった健康リスクを複数抱えた状態を指します。放置すると生活習慣病にかかりやすくなり、心臓病や脳卒中などの重篤なリスクを高めます。

メタボリックシンドロームの判定基準は次のとおりです。

| 必須項目 | 腹囲:男性 85cm 以上、 女性 90cm 以上 |

|---|---|

| 選択項目 | 下記3つのうち2つ以上に該当 ①血糖値:空腹時血糖 110mg/dL以上 ②脂質:中性脂肪 150mg/dL以上 または、かつ HDLコレステロール 40mg/dL未満 ③血圧:収縮期 130mmHg以上 または、かつ 拡張期 85mmHg以上 |

ここで注意が必要なのは、メタボリックシンドロームの判定では「非該当」とされた場合でも、特定保健指導の対象となるケースがあるという点です。これは両者が異なる基準を用いているためです。

たとえば、腹囲が内臓脂肪型肥満の基準に満たなくても、BMIが25以上であれば、血糖・脂質・血圧といったリスク要因の数に応じて特定保健指導の対象となる場合があります。

特定保健指導における支援

特定保健指導で実施される支援には、積極的支援と動機付け支援の2種類があります。ここでは、それぞれの内容について確認していきます。

積極的支援

積極的支援は、生活習慣の改善を目的に、専門家が継続的にサポートを行う取り組みです。対象者は、特定健診の結果からメタボリックシンドロームのリスクがとくに高いと判断された従業員で、内臓脂肪の減少や生活習慣の改善・定着を目指します。

具体的には、まず初回面接で現状の生活習慣を振り返り、その人のライフスタイルに合わせた行動計画を立てます。その後3か月以上にわたり、医師や保健師などの専門家が定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直したり行動を継続できるよう支援します。

さらに2024年度からは、「アウトカム評価」という新しい仕組みが導入されました。これは特定保健指導の成果を評価する制度で、腹囲を2cm減らす、体重を2kg減らすといった具体的な数値や、生活習慣病予防につながる行動変容を目標として設定し、その達成度を評価するものです。

積極的支援のポイント制度

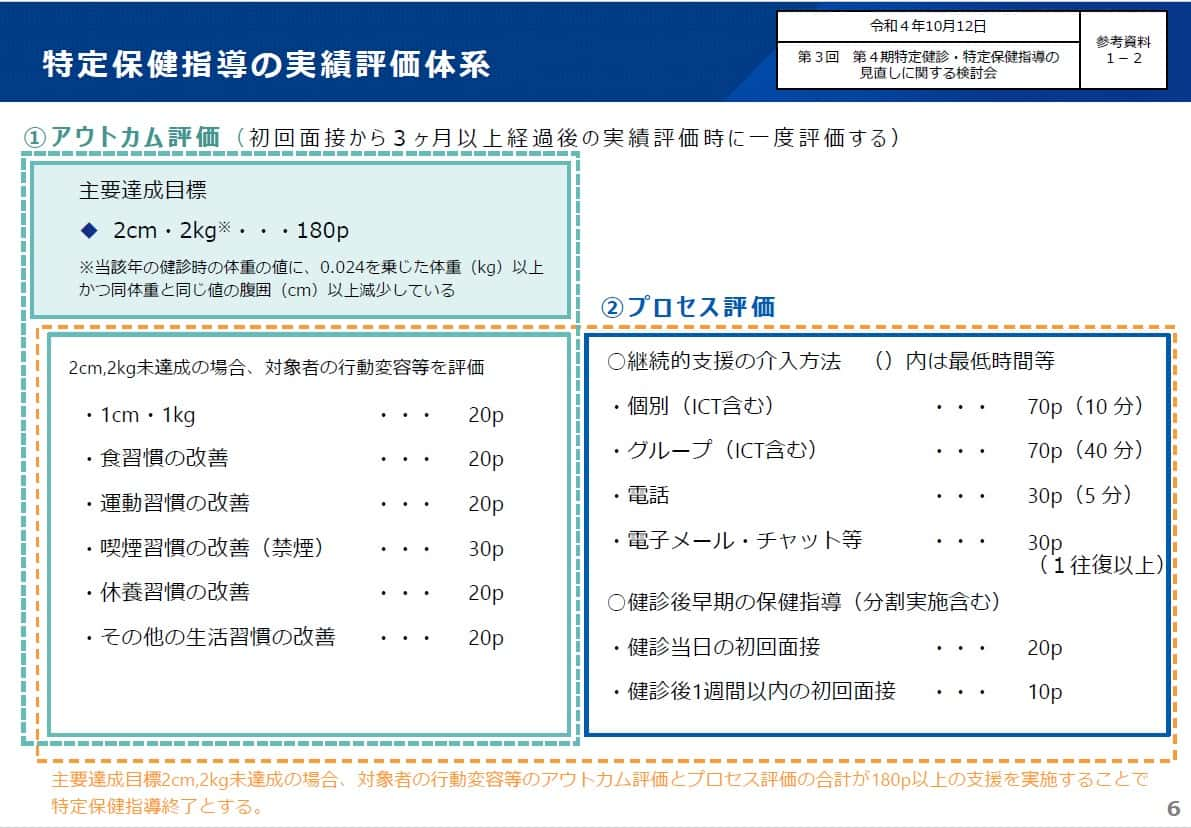

積極的支援ではポイント制度が導入されており、通算で180ポイント以上の支援が行われると完了とみなされます。

ポイントは、腹囲や体重の減少などの結果に基づく「アウトカム評価」と、面談や電話などの支援実績に基づく「プロセス評価」を合計して算出されます。

2024年4月より開始の第4期では、支援内容ごとにポイントは細かく定められており、たとえば個別支援は1回70ポイント(10分以上)、電話支援は1回30ポイント(5分以上)、メール・チャット支援は1回30ポイント(1往復以上)と定額評価となっています。これにより、従来の「30分以上の個別支援は120ポイント」「20分以上の電話支援は60ポイント」といった時間比例による上限設定は廃止されました。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127418.pdf)

動機付け支援

動機付け支援とは、対象者が自ら生活習慣を改善するきっかけを得られるようサポートするプログラムです。対象となるのは、生活習慣病のリスクはあるものの、積極的支援に比べてそのリスクが比較的低いと判断された従業員です。主な目的は、生活習慣改善に向けた取り組みを後押しすることにあります。

指導内容の中心は面接で、原則1回実施されます。この面接では、保健師や管理栄養士などの専門家が、対象者自身が生活習慣上の課題に気づき、自ら行動目標を設定できるよう促します。

さらに、面接から3〜6か月以上経過した後には、電話などを通じて改善状況の確認が行われます。ここで、行動目標の達成度や身体状況・生活習慣の変化を評価し、その結果をもって特定保健指導は終了となります。

特定保健指導の実施率

特定保健指導は、従業員の生活習慣病を予防し健康を維持するうえで欠かせない取り組みですが、その実施率の低さが大きな課題となっています。厚生労働省の調査によると、2023年度の特定保健指導の実施率は27.6%にとどまっています。年々上昇傾向にはあるものの、依然として十分とはいえない状況です。

近年は、従業員の健康管理への投資が長期的な企業成長を支えるという健康経営の考え方が注目されています。その観点からも、特定保健指導の実施率の低さは解決すべき重要な課題といえるでしょう。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001492019.pdf)

特定保健指導の実施率を上げるポイント

特特定保健指導の実施は企業の義務ではないものの、工夫次第で実施率は大きく向上できます。ここでは、特定保健指導の実施率を上げるための4つのポイントを解説します。

特定保健指導の実施体制の整備

社内に特定保健指導の実施体制を整えておくことで、対象者がスムーズに指導を受けやすくなります。具体的には、次のような取り組みが効果的です。

①担当者の設置と管理職の関与

- 各事業所に支援担当者を配置する

- 管理職に指導の意義を理解してもらい、業務上の配慮を促す

②連携

- 労働安全衛生法に基づく事後措置と特定保健指導を一体的に実施し、効率化を図る

③実施場所や時間の配慮

- 職場内に特定保健指導を実施できる施設を整える

- オンラインで参加しやすい環境を準備する

- 健診当日に初回面談を設定する

- 就業時間として認定したり、有給の特別休暇を付与する

従業員が負担を感じずに特定保健指導を受けられる環境が整っていれば、実施率の向上が期待できます。

対象者の参加意欲の醸成

特定保健指導の実施率向上には、対象者の参加意欲を高める働きかけが重要です。人事担当者や上司が主体的に、声掛けやメール・電話連絡を通じて特定保健指導への参加を促します。加えて、対象者に直接通知を手渡したり、推進担当者が当日の呼びかけや架電を行うなど、組織的な工夫もみられます。

また、トップによるメッセージ発信で重要性を周知することも効果的です。これら多様なアプローチにより、特定保健指導への理解と参加意欲を高めることができます。

保険者とのコラボヘルスの推進

コラボヘルスとは、企業と保険者が連携し、従業員の健康づくりを効果的かつ効率的に進める取り組みを指します。特定保健指導の実施率を高めるためには、こうした協働体制の構築が欠かせません。

具体的には、企業と保険者が一体となって特定保健指導を受けていない従業員へ積極的に働きかけることが重要です。また、経営層も交えて特定保健指導の意義や必要性を共有する場を設けることで、組織としての取り組みをより強固にできます。さらに、健診結果データを両者で共同利用することで、事後のフォローや利用勧奨をより効果的に行うことが可能となります。

こうした取り組みを推進することにより、従業員一人ひとりが健康を維持しやすい環境づくりが進み、結果として企業全体の健康経営にも大きく貢献するといえるでしょう。

企業が特定保健指導に主体的に取り組むべき理由

特定保健指導は法律上、企業ではなく保険者の義務とされています。しかし、その対応を保険者任せにするのではなく、企業自ら主体的に関与することが重要です。ここでは、企業が特定保健指導に積極的に取り組むべき理由を4つ紹介します。

健康経営の推進

特定保健指導への主体的な取り組みは、健康経営の実現に直結します。健康経営とは、従業員の健康を貴重な経営資源と捉え、健康維持や向上に戦略的な投資を行う考え方です。従業員の健康を守ることが、企業の持続的な成長につながるという視点が近年ますます重要になっています。

また、経済産業省が実施する「健康経営度調査」では、特定保健指導の実施状況やその推進に向けた取り組みが重要な評価項目の一つに位置づけられています。特定保健指導を進め、健康経営を実現することは、健康経営優良法人の認定取得にもつながります。こうした認定は企業のイメージ向上や人材確保にも良い効果をもたらすでしょう。

関連記事:健康経営とは?注目される背景やメリットと課題、今後の展望を解説

生活習慣病の予防

特定保健指導の最大の目的は、従業員一人ひとりの健康を守り、とりわけ生活習慣病を未然に防ぐことにあります。日常の健康管理に気を配り、生活習慣病の大きな要因となるメタボリックシンドロームを予防・改善していくことが重要です。

メタボリックシンドロームを放置すると動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中、糖尿病といった生活習慣病を発症しやすくなります。こうした病気は従業員個人の生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、長期の休職や離職につながる場合も少なくありません。

そのため、特定保健指導を積極的に推進することで、従業員がより長く健康に働き続けられる環境を整えていくことが期待されます。

企業の生産性やエンゲージメントの向上

従業員の健康は、企業の生産性に直結します。特定保健指導を通じて生活習慣病を予防し、健康的に働ける従業員が増えれば、一人ひとりの集中力や意欲が高まり、高いパフォーマンスを発揮できるようになります。また、プレゼンティーズム(※)の改善にもつながることが期待されます。

さらに、従業員の仕事への活力や熱意が高まることで、組織の活性化や離職防止にも寄与します。

※出社はしているものの、健康上の問題によって本来の能力を十分に発揮できない状態。

医療費の抑制

特定保健指導の目的の一つに、従業員や保険者、ひいては国全体の医療費負担を抑制することがあります。従業員一人ひとりが健康を維持・向上できれば、生活習慣病の治療を必要とする人が減少し、結果として医療費全体の削減につながります。

実際に、あるメタボリックシンドロームの追跡調査では、特定保健指導を受けた人は受けなかった人に比べ、医療費が約2割低いことが明らかになっています。こうした結果からも、医療費の抑制には特定保健指導の推進が重要であるといえます。

まとめ

特定保健指導は、従業員の生活習慣病予防や企業の健康経営推進に欠かせない取り組みです。しかし、制度の複雑さや受診率の低さが課題となるため、企業が主体的に関与し、保険者と連携して受診環境を整えることが重要です。

受診率向上には、まず特定健診の確実な受診が必要です。健診業務をアウトソーシングすることで、事務負担の大幅軽減が可能となり、データ管理や未受診者へのフォローが徹底されます。これにより、特定保健指導対象者を迅速かつ確実に抽出でき、効率的なフォローアップや生活習慣改善サポートが実現します。

この機会に、健診業務のアウトソーシングによる受診率向上をご検討ください。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。